En esta serie sobre Babilonia, es hora de que nos centremos en los aspectos arquitectónicos sustanciales: los edificios que reflejan el poder político y religioso, es decir, los palacios y los templos. En el primer capítulo, abordamos la rica y compleja historia de la ciudad; en el segundo, presentamos las fuentes documentales y arqueológicas que nos han permitido su descubrimiento. En el tercer capítulo, comenzamos a hacer un acercamiento arquitectónico a través del análisis de su sistema defensivo, poniendo especial énfasis en la reconstruida puerta monumental de Ishtar. Ahora, es necesario resaltar la espectacularidad de los edificios que reconstruyó Nabucodonosor II y que le dieron la gloria en el mundo antiguo. Para ello, haremos una descripción detallada de sus características arquitectónicas y decorativas y, además, se examinaremos las limitaciones y desafíos a los se han enfrentado los arqueólogos al interpretar los hallazgos, así como las hipótesis que han surgido en torno a la existencia de los famosos Jardines Colgantes o el verdadero aspecto del bíblico zigurat.

Reconstrucción idealizada en acuarela del ilustrador gráfico Stephen Conllin. Si bien la puerta de Ishtar y las murallas son bastantes cercanas a la realidad arqueológica, no se puede decir lo mismo, por ejemplo, del zigurat, cuya escalinata de acceso no se orienta hacia el sur, o de la introducción de los supuestos Jardines Colgantes en el palacio sur.

El interior de la ciudad.

La gran avenida procesional, que hemos conocido en el anterior capítulo, se adentraba rectilínea desde el norte hasta el sur de la ciudad. En los 900 metros de vía que se han excavado dentro de los muros, los arqueólogos constataron que dejaban, en el lado occidental hasta llegar al Éufrates, los palacios y templos principales y, en el oriental, algunos templos menores y barrios residenciales. Por tanto, era lógico concluir que esta vía no solo funcionaba como el eje vial básico y de conexión urbana, sino que también era la arteria que conectaba los principales espacios de representación política y religiosa, como los palacios reales y el complejo templario de Marduk en el barrio central de Eridu. Es decir, la avenida no solo tenía una función urbanística estructural, sino que también era un escenario para ceremonias y procesiones religiosas, como el Año Nuevo babilónico, que celebraban el poder del rey y la divinidad de Marduk, reforzando la conexión entre el poder terrenal y lo divino.

Imagen que incluye las principales estructuras excavadas de la Babilonia de Nabucodonosor II en torno al eje de la avenida procesional. El plano está renombrado sobre el plano de Pedersen (2021).

Los palacios de Nabucodonosor II.

Durante la larga historia de Babilonia, la ciudad albergó varios palacios, aunque sólo se conocen los de la época neobabilónica. En el reinado de Nabucodonosor II, se han identificado arqueológicamente tres palacio: "Palacio Sur" y el "Palacio Norte", ubicados en el recinto interior del sector oriental, junto a las murallas y baluartes del río. Y, además, “Palacio de Verano”, aislado más al norte, apoyado en el interior de la muralla exterior y el río. Las funciones exactas de estos palacios y sus interrelaciones no se conocen con certeza. Por ello, me limitaré a describir lo que se ha recuperado arqueológicamente y a mencionar algunas suposiciones e hipótesis al respecto.;

El sector palaciego al norte del recinto amurallado interior de Babilonia, delimitado entre la via procesional de Ishtar, el foso y el río Éufrates. A la derecha, el palacio del sur, el más antiguo, pero reformado en tiempos de Nabucodonosor II. En el centro, la antigua muralla (blanco) y la puerta de Isthar. A la izquierda, el nuevo palacio del norte con dependencias divididas por la vía procesional. Sobre el foso y el río, los poderosos baluartes amurallados. Imagen renombrada sobre reconstrucción de Pedersen (2021)

- El "Palacio del Sur"es el más conocido de los palacios reales de Babilonia. Adosado a la muralla interior, era un enorme edificio trapezoidal que medía 322 × 190 metros en sus lados de largo por ancho más grandes. El acceso se realizaba a través de una puerta monumental situada al este, en la Vía Procesional, cerca de la Puerta de Ishtar. Este edificio presenta una planta compleja, fruto de una larga historia de reconstrucciones. Según las interpretaciones de los arqueólogos, se organizaba en torno a cinco patios que se suceden de este a oeste, facilitando la comunicación entre las distintas áreas. Las habitaciones de la parte norte parecen haber tenido una función administrativa, mientras que las de la sur servían como apartamentos reales. Sin embargo, no es tan clara la separación de espacios entre estas dos funciones como en los palacios asirios.

Palacio sur, planta y reconstrucción. Vista desde el norte hacia el sur. En la imagen superior, planta de las excavaciones alemanas con 5 patios grandes y 50 pequeños (en verde), además de unas 600 habitaciones. Las comunicaciones principales están marcadas en rojo. Los pasillos principales que conectaban todas las salas y patios menores en amarillo. Las escaleras que conducían a un piso superior o a la azotea están indicadas en azul. Se marcan las ubicaciones de los archivos cuneiformes N1 y N3. Este plano es de elaboración propia basado sobre el de Pedersen (2005) y, a su vez, en Koldewey (1931). En la imagen inferior reconstrucción sobre Byzantium1200.

El tercer patio, en el centro del edificio, era el más grande de todos, con dimensiones de 66 × 55 metros. Desde él se accedía a una gran sala rectangular en el lado sur, de 52 × 17 metros, conocida como el salón del trono o lugar para las audiencias públicas del rey. El acceso desde el patio al salón del trono era a través de tres puertas abovedadas. La abertura más grande, la central, medía 5,8 m de ancho, mientras que las laterales tenían un ancho de 3,8 m cada una. La puerta central parece haber sido concebida para tener 10,3 m de ancho, pero durante la construcción original se redujo a 5,8 m. Las paredes de este lado del patio estaban lujosamente decoradas con ladrillos vidriados que representan leones, así como palmeras estilizadas y motivos florales.

Patio principal frente a la sala del trono, mirando al sur. Fachada de unos 53 m con decoración de ladrillo vidriado. El zigurat asoma por detrás, a unos 600 metros de distancia. Pedersen (2021). La gran anchura de la sala, de 17,5 m, es mayor que la de los palacios asirios, y los enormes muros largos norte y sur, cada uno de 6 m de grosor, plantearon interrogantes sobre la construcción del tejado durante las excavaciones alemanas. Koldewey opinó que estuvo cubierto por una construcción abovedada de ladrillo. Sin embargo, E. Heinrich presentó posteriormente argumentos a favor de se usaron vigas de madera para techar esta sala, lo cual parece técnicamente más apropiado para entender la función de unos muros tan gruesos y, sobe todo, porque los textos de la época alababan el uso de troncos de cedro del Líbano para los techos de los palacios reales.

La decoración estaba compuesta por una serie de árboles estilizados, algunos motivos florales y geométricos y un friso de leones en relieve. Esta decoración encerraba una clara simbología. El árbol (la palmera) era signo de fertilidad y longevidad; y el león, símbolo de la diosa Ishtar, representaba posiblemente la fuerza y la pujanza del rey.

- El "Palacio del Norte" fue claramente construido en tiempos de Nabucodonosor II para ampliar el Palacio del Sur, con el que estaría unido a través de la antigua muralla interior. El palacio se levantó sobre una terraza, formando una especie de ciudadela de planta rectangular de menor tamaño que el Palacio Sur (170 a 180 × 115 a 120 metros). Contaba con dos grandes patios que daban acceso a varias estancias, las cuales fueron mal identificadas durante las excavaciones debido a la erosión del sitio. El edificio estaba protegido por el “Bastión Norte”, que se extendía hacia el foso y el Éufrates. Las inscripciones de Nabucodonosor parecen indicar que este palacio fue construido como un espacio de placer, una verdadera residencia real. Por ello, se ha querido identificar aquí los "famosos" jardines colgantes de la lista de maravillas que elaboraron los griegos. Según esta tradición, recogida por Beroso "El Caldeo" (290 a. C.), Nabucodonosor los construyó para que su esposa, hija de un rey medo, no echara de menos el paisaje montañoso de su tierra natal.

Reconstrucción del palacio norte por Pedersen (2021) y planta, según excavaciones alemanas. Se muestran terrazas escalonadas y plantaciones basadas en los textos cuneiformes para dar una ubicación hipotética a los "Jardines Colgantes" de la tradición griega. Se incluye un canal de 13 metros de ancho que discurriría de oeste a este por el interior del Palacio Norte. Es solo un intento de explicar estructuras que probablemente tenían un aspecto diferente.

Es evidente que el rey deseaba tener un palacio apropiado para vivir y para impresionar al pueblo a través de una espectacular arquitectura, la riqueza de los materiales y del contenido de las habitaciones y las áreas exteriores. Los fragmentos encontrados durante las excavaciones, que incluyen magníficas decoraciones de ladrillo y de esculturas de piedra, sugieren el esplendor original del lugar. Incluso es factible que el palacio tuviera un jardín aterrazado que impresionara a los visitantes de Occidente. Sin embargo, sobre éste último se duda de su existencia en la actualidad. Esto se debe a que no sólo no se han encontrado pruebas arqueológicas claras, sino a que tampoco hay textos del propio Nabucodonosor II o de autores más fiables, como Heródoto o Plinio el Viejo, que atestigüen dicha construcción. Los relatos que mencionan los jardines provienen de autores que no visitaron Babilonia y que, en ocasiones, aportan confusión sobre la historia de Mesopotamia, como Diodoro de Sicilia, Quinto Curcio, Flavio Josefo o Estrabón.

Relieve artificialmente coloreado para hacer comprensible el conjunto. Representa al rey asirio Asurbanipal en Nínive contemplando monumentos creados por su abuelo, Senaquerib (704-681 a. c.). En la imagen el rey admira un jardín exuberante y bien cuidado. Un acueducto arqueado dirige el agua a diferentes acequias para regar todo el jardín. Los árboles están plantados en pendientes empinadas y escalonadas, una disposición similar a las descripciones de los Jardines Colgantes de Babilonia. Relieve de yeso de los Jardines de Nínive, Palacio Norte, Irak. 645-635 a . C. Museo Británico de Londres.

- A más de dos kilómetros al norte de los palacios norte y sur, en la actual Tell Babil, los excavadores alemanes descubrieron un edificio al que llamaron el "Palacio de Verano". Esta denominación se debe a que las habitaciones parecían estar ventiladas por una especie de conducto de aire, utilizado para enfriar las habitaciones durante períodos de calor intenso. Probablemente erigido hacia finales del reinado de Nabucodonosor II, las inscripciones indican que tenía una función más bien defensiva. Al estar al norte, situado junto al Éufrates y apoyado en la muralla exterior actuaba como recinto adelantado a las defensas principales al modo de gran ciudadela o albarrana. Sólo quedan sus cimientos, dejando al descubierto un edificio de planta cuadrada (250 m de lado) organizado en torno a dos amplios patios, que fue remodelado varias veces después del periodo neobabilónico.

Palacio de Verano. Alzado de sus muros según Pedersen (2021).

L

Los templos de Babilonia durante el reinado de Nabucodonosor II.

En esta sección, ofreceremos una visión general de los templos de Babilonia durante el período neobabilónico. Las fuentes serán las proporcionadas por las excavaciones alemanas e iraquíes y los textos cuneiformes como la tablilla IV del Tintir de Babilonia o la estela Olsen y otros documentos antiguos. Y, por supuesto, las interpretaciones y análisis de los arqueólogos más actuales.

De los 43 templos enumerados en el Tintir, sólo ocho de ellos han sido excavados. E incluso, los cuatro situados más al norte se han reconstruido en el parque arqueológico para la visita turística (Nabu, Ištar, Ašratum y Ninmah). Sin embargo, en este artículo sólo vamos a analizar el principal complejo de culto de Babilonia, el dedicado al dios de la ciudad, Marduk, conocido como el Esagil, término que puede ser a veces confuso, pues con él se puede designar solo al templo o a todo el santuario, incluido el zigurat. El complejo religioso estaba situado en la zona de Eridu, el barrio sagrado del centro de la ciudad. Veamos sus dependencias de sur a norte.

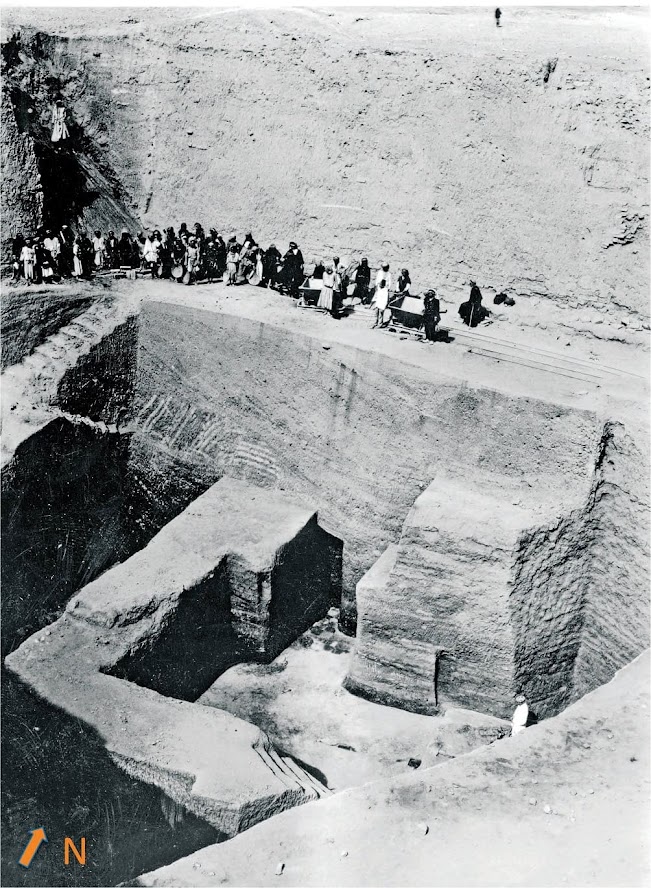

Vista aérea y plano adaptado de las excavaciones alemanas de 1923 del complejo sagrado del Esagil con el Etemenanki (zigurat), su recinto y el templo de Marduk. Tanto la fotografía como el dibujo resaltan la excavación del zigurat en torno al núcleo de piezas de adobe, de 60 x 60 metros, y la zanja de 15 metros de ancho, en color oscuro, al realizar la excavación de los cimientos.

- Al sur del complejo sagrado se levantaba el Esagil o templo dedicado a Marduk, el dios principal de Babilonia. Topográficamente, es el montículo de Amran, el segundo tell más alto de Babilonia. Este templo era el corazón de la ciudad y se asociaba estrechamente con el zigurat o Etemenanki. Estaba situado al oeste del tramo sur de la Vía Procesional que discurría desde la puerta de Ishtar, y al sur del recinto del zigurat, separado por éste último por la vía que continuaba hacia el puente del Éufrates. El Esagil se menciona en textos cuneiformes por primera vez durante el período dinástico temprano, alrededor del 2400 a. C., aunque no se han descubierto restos arqueológicos de esta época. Sin embargo, es seguro que existía durante el período babilónico antiguo, a partir de 1835 a. C. Más de mil años después, el rey neobabilónico Nabucodonosor II lo reconstruyó durante los primeros años de su reinado, elevando el piso aproximadamente 1,5 metros. En la historia reciente, se levantó sobre sus ruinas el santuario de Amran ibn Ali, quien murió en la batalla de al-Nahrawan en el año 658 d. C.

Vista aérea actual con localización de los referentes geográficos contemporáneos como el río Éufrates, el palacio de Sadam Hussein o el santuario de Amran ibn Ali (enmarcados en negro y flecha negra) y los edificios neobabilónicos más significativos en su estado de reconstrucción o lugar de excavación, hoy montículos arqueológicos (enmarcados y flechas en rojo).

Los restos del templo de Marduk fueron parcialmente excavados durante la expedición alemana de 1900. Se encontró el suelo a unos 20 m por debajo de la superficie actual realizando un gran pozo de 20 x 20 m, y sondeos posteriores más pequeños. Poco más se pudo hacer puesto que parte del mismo se encontraba bajo el santuario musulmán de Amran.

Fotografía de octubre de 1900 en que se muestra la profundidad de la gran zanja excavada en el templo de Marduk. Los trabajos realizados fueron ingentes para retirar las toneladas de arena con la que se cubría la parte descubierta del suelo del patio y de restos de muros de las habitaciones 6 y 12. Foto de Koldewey. Hoy en día, esta zanja se encuentra de nuevo enterrada.

Los trabajos revelaron dos secciones distintas. La primera era el templo principal, de planta casi cuadrada y una superficie aproximada de 6.180 m². La segunda parte era un anexo al este de la entrada principal, que contaba posiblemente con dos patios y dependencias en torno a ellos que sumaban otros 9.170 m³, lo que hacía un total de 15.350 m².

Esagil o templo de Marduk en Babilonia durante el reinado de Nabucodonosor. El edificio principal, y más antiguo, se encontraba a la izquierda, con muros exteriores y patio atestiguados arqueológicamente. El anexo, que está en primer plano, cuyo contorno se conoce no pudo ser excavado. Es posible que existieran varios edificios más en el complejo de Esagil, ahora bajo el tell de Amran. El recinto del zigurat se encuentra al norte, separado del templo por una vía que llega hasta la puerta del puente. Reconstrucción realizada por Pedersén (2021).

Los muros exteriores que rodeaban el edificio presentaban un elaborado esquema de contrafuertes salientes y huecos, que confería a la fachada una estructura semejante a la de una muralla. Al menos las cuatro fachadas exteriores del edificio principal contaban con una puerta de entrada en el centro, flanqueada por dos torres. Un revoco blanquecino de cal y yeso embellecía el adobe con el que estaba construido. El patio central medía aproximadamente 31 × 36 metros, desconociéndose el tamaño de la cella de Marduk, ya que no fue excavada.

El Esagil o "Casa de la sublime morada" era el santuario del dios Marduk. Reconstrucción de Byzantium1200. La reconstrucción ha creado un caserío que agobia al edificio y que posiblemente no existiera, al menos en su conexión con el recinto del Etemenanki.

-El recinto sagrado del zigurat o períbolo se situaba entre la Vía Procesional, al este, y el río Éufrates, al oeste, y entre el templo propiamente dicho de Marduk a 90 metros al sur del que formaba parte y el Palacio Sur (al norte). Era un recinto amurallado que limitaba un espacio que medía más de 460 x 420 m de longitud en sus lados máximos y abarcaba una superficie total de unos 180.000 m² o 18 ha. Ocupaba, por tanto, una vasta superficie de la ciudad, justo en el centro de la misma.

Reconstrucción de Pedersén (2021) del centro de la ciudad. el foco se pone sobre el recinto amurallado del Etemanki, pero se puede ver, la vía procesional que unía el recinto, al norte, con los palacios y la puerta de Ishtar y, al sur, con el Esagil y el puente sobre el Éufrates.

Este períbolo amurallado estaba construido con adobe crudo y con pilastras y rebajes en el exterior de los muros que lo reforzaban. Tenía puertas en los cuatro lados y edificios interiores anexos con habitaciones. Las puertas principales estarían al sur con un acceso de puerta triple, que lo conectaba con el Esagil. Al este, también poseía una puerta monumental, incluso más grande que las anteriores, que conectaba el Etemenanki con el camino sagrado de la procesión. Los edificios interiores del este, siempre unidos a la muralla por el interior, pudieron ser almacenes y edificios administrativo del santuario, pues el Esagil de Marduk era un templo dotado con numerosas tierras y que empleaba a una gran cantidad de esclavos y dependientes. Sin embargo, de estos edificios apenas se rescataron algunos restos arquitectónicos y unos pocos artefactos. Incluso el la esquina sureste es una suposición puesto que estaba arrasado. Por ello, todo son especulaciones, incluso en 1913 Koldewey conjeturaba que las cámaras amuralladas del oeste, por su simplicidad, estaban adaptadas para albergar a numerosos peregrinos, que podían residir allí y tener acceso directo a los grandes patio y, que, en cambio, los edificios del sur pudieron ser viviendas sacerdotales.

Fachada noreste del períbolo amurallado del zigurat. Se conserva el muro de adobe sin cocer del recinto y también se aprecia cómo la Vía Procesional también fue elevada. Foto: Koldewey, agosto de 1909.

- El zigurat o E-temen-anki ("Casa, plataforma de cimentación del cielo y la tierra") era el edificio escalonado dedicado al dios mesopotámico Marduk, que se dice inspiró el mito bíblico de la Torre de Babel. Se construyó originalmente en la época de Hammurabi (1792-1750 a. C.), pero la restauración y ampliación comenzaron bajo el reinado de Nabopolasar y se finalizaron tras 43 años de trabajo bajo el reinado de Nabucodonosor II (604-562 a. C.). Se calcula que se necesitaron al menos 17 millones de ladrillos. Este rey es el que le dio el aspecto definitivo como una plataforma escalonada alzada en el amplio patio del recinto sagrado al norte del templo principal y reconstruyó su espacio superior o sancta sanctorum con ladrillos vidriados azules. Sin embargo,este aspecto duró muy poco, puesto que, cuando el rey persa Ciro en el 538 a. C. conquistó Babilonia, derribó las tres rampas de acceso para que la torre no pudiera utilizarse como fortaleza. Debido a los daños estructurales causados por el agua al retirar las rampas, Alejandro Magno derribó gran parte de lo que quedaba del edificio para reconstruirla en el año 331 a. C., pero que no llegó a completarse, dejando levantada sólo una base del primer piso.

El Etemenanki era un gran zigurat que se levantaba al norte del Esagil. Era el edificio principal de un complejo. Un zigurat es una torre mesopotámica piramidal y escalonada. El nombre significa “casa del fundamento del cielo y la tierra”. A este recinto sagrado se lo identificó con la famosa Torre de Babel de la que habla la Biblia. Torre de Babel. Una reconstrucción de Rocío Espín, con algunas licencias artísticas. El conocimiento sobre sus aspecto y dimensiones durante muchos años ha provenido de la Tabla de Esagil, una tablilla cuneiforme encontrada en Uruk del 229 a. C., copia de un texto más antiguo (hoy en el museo del Louvre de París). El texto describía sus dimensiones: una base es cuadrada, de 91,5 × 91,5 m (8400 m² o 0,84 ha) y una altura también de 91,5 m. Herodoto también habló sobre las dimensiones y su forma escalonada. Pero hasta 1913, los arqueólogos alemanes que excavaban Babilonia no aportaron datos científicos sobre los que trabajar. Koldewey confirmó sólo las dimensiones de la base, puesto que sacó a la luz un núcleo de adobes de 60 x 60 metros, que habrían estado revestidos por una franja de 15 metros de ladrillos cocidos en sus cuatro lados, completando las dimensiones a 90 metros aproximados de base. Sin embargo, ni estos ladrillos cocidos se encontraron puesto que en 1886, antes de que comenzaran las excavaciones, todos ellos fueron utilizados por los habitantes locales para las obras cercanas de una presa, dejando el núcleo de adobe sobresaliendo unos dos metros y una zanja cuadrada de 15 metros de ancho que se inundó por las aguas freáticas del río. Koldewey atestiguó también que en el lado sur había tres escaleras de acceso a las plantas superiores: una frontal y dos laterales.

Estado actual de las ruinas de la zona de excavaciones del Etemanki. Se observa el núcleo cuadrado central de adobes de 60 x 60 metros y las zanjas con vegetación del revestimiento de ladrillos vidriados sustraídos, así como la zanja de los cimientos de la escalinata de acceso sur. Las zanjas se reabrieron en los años 50 en las excavaciones llevadas a cabo por Scmidt.

En el dibujo de abajo, una de las primeras versiones sobre el zigurat de Babilonia, aportada por el propio Koldewey en el año 1919.

Sin embargo, en el siglo XXI , gracias a una nueva estela, que salío al mercado clandestino de antigüedades en la década de los 90 y que hasta el 2023 se encontraba en la colección Schøyen de Oslo, se ha podido dar solución a algunos de los aspectos de este zigurat mítico. En esta estela, llamémosla estela Schøyen, aparece la imagen de Nabucodonosor II y la representación de un zigurat y de la planta del edificio que lo corona.

Los dos pedazos de la estela Schøyen de basalto negro, de 47 cm de alto, 25,5 cm de ancho y 11 cm de fondo. 604-562 a. C. Estuvo durante algunos años en la Colección Schøyen, Oslo, pero desde 2024 fue devuelta a Irak y se encuentra en el museo de Bagdad. La estela fue encontrada en 1990 en dos pedazos entre el zigurat y el Esagil. La inscripción relata el proceso de reconstrucción del Etemenanki de Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor y, que para ello, el rey movilizó mano de obra "de todo el mundo", dando origen al mito de la Torre de Babel que se cita en la Biblia. Foto y texto en Andrew George, ed.: Cuneiform Royal Inscriptions and Related Texts in the Schøyen Collection (2011) y Pedersén (2024). Foto y dibujo O. Pedersén.

Conociendo la medida arqueológica, ofrecida por Koldewey, de una base cuadrada de 90 metros de lado,

Olof Pedersén (2024) ha relacionado esta medida con las dimensiones de los pisos reflejados en la imagen de la

estela Schøyen y ha hecho la reconstrucción más verídica sobre su altura y su aspecto real. De esta manera, comenzando desde abajo, ha obtenido las alturas aproximadas de las terraza: la primera terraza tendría entre 27,1 a 29,3 m y las cinco restantes, entre 10 y 8 metros de altura, mientras que el edificio que corona, se elevaría sobre unos 20 m de altura. En resumen, se trataría de una torre escalonada de aproximadamente 73 m de altura compuesta por seis terrazas, y en la cima, se alzaría un sancta sanctorum de unos 20 m de altura, lo que supondría un total, 93 metros. Una altura cercana a la que daba el texto de la

tablilla de Esagil. También ha calculado lo que medirían el suelo de las terrazas que rodearían cada piso: unos 5 m hasta el borde de la inferior, posiblemente 4 m horizontal y 1 m de parapeto o, lo que es lo mismo, 3 ladrillos de ancho. La sexta terraza tendría un espacio mayor de 6 m alrededor del templo, con 5 m plano y un parapeto de 1 m de ancho. Todas los pisos tendrían muros macizos con contrafuertes.

Dibujo de Pedersen reconstruyendo el grabado arquitectónico de la estela Schøyen.

Pedersén, sin embargo, no aporta solución al problema del acceso entre plantas y tampoco tiene en cuenta lo que afirman algunos arquitectos

(Montero, 2004), sobre la incapacidad de resistencia estructural de la masa de adobes de la base para sostener una altura del edificio superior a 66 metros. Por lo que su reconstrucción virtual resulta que tampoco es una versión definitiva.

Reconstrucción de Pedersén (2021) del zigurat de Babilonia, teniendo en cuenta las evidencias arqueológicas y la estela Schøyen. Que el edificio superior sea azul es porque así lo indicaban las fuentes primarias, «De Etememanki, construí la cima con ladrillo esmaltado de azul brillante» .

La estela Schøyen también representa sobre el zigurat el plano del templo que se erigiría en el ápice del zigurat. Del análisis del mismo se concluye que estaría formado por gruesos muros exteriores reforzados con contrafuertes y que tendría un complejo sistema de cámaras interiores que rodearían la cella central. En el grabado de la estela se intuyen dos puertas de entrada retranqueadas y un patio central. La planta y la forma de construcción es semejante a la de otros templos menores encontrados en la ciudad, pero a menor escala, como los de Nabu, Ninmah o Isthar, que en este artículo no vamos a comentar.

El templo de Ninmah en Babilonia, reconstruido en la década de los 80 del siglo XX, se encuentra cerca de la puerta de Ishtar y del palacio Sur.

******************

Espero que esta serie de artículos no sólo haya contribuido a la comprensión de la arquitectura babilónica y sus monumentos, sino que también haya invitado a reflexionar sobre la interacción entre el arte, la religión y el poder en la antigua Mesopotamia, una de las civilizaciones más fascinantes de la historia antigua. Por otro lado, también han tenido otro propósito, el resaltar la relevancia de la arqueología en la reconstrucción de nuestro pasado colectivo.

Este artículo forma parte de un conjunto:

- BABILONIA. LA CIUDAD DE NABUCODONOSOR II. La maravilla que asombró a los griegos. (1/4)

- BABILONIA. PALACIOS Y TEMPLOS. Del mito a la realidad arqueológica. (4/4)

No hay comentarios:

Publicar un comentario